あなたの便秘はどのタイプ?今日から始めるお腹スッキリ腸活法

今回は便秘のひと向けのお腹すっきり腸活法についてお話します。ご自身の便秘がどのような原因で起きているのか、どのように生活上の工夫をすればいいのか、ぜひ参考になればと思います。

便秘は万病のもと

腸の調子がいいと、心も体も元気になりますよね。でも、便秘が続くとお腹が張ってつらいだけでなく、肌荒れやむくみ、気分の落ち込みの原因にもなるんです。古来より「便秘は万病のもと」と言われていますが、最近の国内外の疫学研究によって、長年便秘が続いていると心筋梗塞や脳梗塞、パーキンソン病などのリスク高めて寿命に悪影響をあたえることや、生活の質や労働生産性を低下させることなどがわかってきています。

なぜ便秘は体に悪い?

便は何からできているのでしょう?便の中に含まれているものは、おもに「水分」「食べかす」「老廃物」「腸内細菌」ですが、これらの中には、毒素・発ガン物質・重金属・アンモニア・硫化水素など人体にとって有害な物質が含まれています。有害物質が長く体内(腸内)にとどまっていることが人体にとってよくないことは当然ですよね。ですので、「便秘くらい大丈夫」と思わずに、今からできることを始めましょう!

あなたの便秘タイプは?

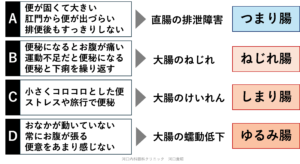

便秘と一口に言っても、原因や症状はさまざま。自分のタイプを知ることで、より効果的な対策が取れます。便秘の主な原因として以下の4つのタイプご紹介します。ご自身の便秘がどれに一番近いかチェックしてみてください。

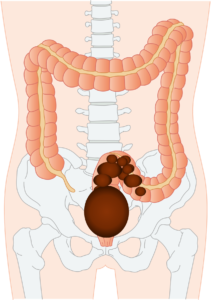

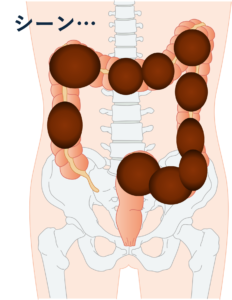

【つまり腸】

肛門から便をうまく排出できないタイプです(直腸性便秘)。肛門のすぐ奥で固く大きな便がたまっているため、排便時に強く息んだり、手でお腹を圧迫したり、浣腸や坐薬の力を借りたりしがちになります。排便後もすっきりしません(残便感)。高齢の方に多くみられ、便を排出するための筋力の低下や排便時に肛門が弛緩しにくいことなどが原因となります。若い方でも常時トイレを我慢していると直腸知覚が低下してこのタイプの便秘になることがあります。

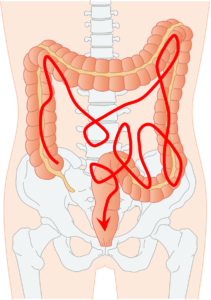

【ねじれ腸】

大腸のねじれや下垂が原因で、腸の急カーブで便が停滞してしまうタイプです。腸が長い日本人に多いです。若い頃から便秘、いつも同じ所が痛くなる、便秘と下痢を繰り返しやすい、といった方はねじれ腸の可能性があります。ねじれ腸の方は運動不足、長時間のデスクワークや猫背など姿勢が悪いと腸のねじれが解消されにくく、便秘しやすくなります。

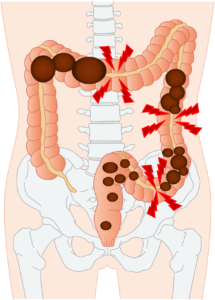

【しまり腸】

大腸のけいれんが原因のタイプです(痙攣性便秘)。大腸のけいれんにより便が停滞し水分がどんどん吸収され、小さくコロコロとした硬い便になります。ストレスや生活リズムの乱れ、環境の変化などによる自律神経の乱れが原因となります。ストレスや旅行中に便秘になる方はしまり腸を疑います。

【ゆるみ腸】

大腸の動きが全体に低下しているため便が出ない、やっかいなタイプの便秘です(弛緩性便秘)。お腹が張っていても動いている感じはせず、便意をあまり感じません。主な原因はセンナ・大黄・アロエなどの成分が含まれる便秘薬(刺激性下剤)の長期服用です。刺激性下剤の使いすぎにより腸の神経が麻痺して動かなくなり便秘が悪化するという悪循環におちいっています。治すのには刺激性下剤を中止して他の便秘薬などに変更していく必要がありますが、治すのに時間がかかります。加齢や神経系疾患、薬の副作用でもゆるみ腸になることがあります。

そのほかにも、大腸がんなど腸の重大な病気が原因で便秘になっていることもありますので、ただの便秘と思わず、一度は必ず大腸内視鏡検査で重大な病気が隠れていないかチェックしてください。

便秘対策の腸活のコツ!

腸の健康を保つには、「食事」「運動」「腸内フローラ」「自律神経」の4つが鍵です。今日からできる便秘の方むけの腸活のポイントを見ていきましょう!

1. 睡眠をしっかりとろう

副交感神経(自律神経)は睡眠中に胃腸の働きを活性化させますが、睡眠不足になると腸が働く時間が減り腸の「残業」を増やしてしまいます。しっかり睡眠をとることは腸活にとても大切で、良質な睡眠は腸の動きを助けます。まずは睡眠時間をしっかり確保しましょう。

2. 朝食を摂ろう

胃に食べ物が入ると、その刺激で5〜30分後に大腸に大蠕動が生じ(胃-結腸反射)、大腸内の便が一気に直腸へと運ばれます。朝食を食べないと胃-結腸反射が起きず、朝の排便のチャンスを失うことになりますので、ぜひ朝食をたべる習慣をつけましょう。

3. 食後は必ずトイレに行こう

生活リズムとして排便を習慣化することが大事です。便意を感じたら我慢せずにトイレに行くことも大切。トイレでは本やスマホを見るのはやめて便意に集中しましょう。リラックスしながら、姿勢にも気をつけてみてください。和式トイレのしゃがみ込む姿勢は便を出すのに適しています。洋式トイレの方は足元に踏み台を置いて前屈みになり、背筋を伸ばして腹筋に力を入れると便が出やすくなります。

4. 食物繊維と善玉菌を補給しよう

最近の日本人は摂取量が大きく不足していると言われています。食物繊維は玄米・雑穀米や野菜、豆類、果物、きのこ、海藻などに多く含まれていて、便の水分を保つ効果のほか、腸内の善玉菌のえさとしても重要です。食物繊維は善玉菌による発酵作用により酪酸などの短鎖脂肪酸に分解されますが、この短鎖脂肪酸が免疫の安定化やセロトニン産生を介した腸管蠕動亢進など様々な効果を発揮するのです。また善玉菌には腸から悪玉菌を排除する役割もあります。善玉菌はヨーグルトや納豆など発酵食品から摂取することもできますが、腸内の善玉菌が好きな「えさ」(=食物繊維)を与えて腸内で増やすことがとても大切です。

当院では腸内フローラ検査(自費)を行うことで、その方に適した食生活のアドバイスを行なっています。

5. 硬水を選ぼう

天然水にはミネラル分が少ない軟水とミネラル分が多く含まれる硬水があり、硬水に含まれるマグネシウムには便を柔らかくする作用があります。海外の天然水には硬水が多いので、普段飲む水を外国産のミネラルウォーターに変えてみるのもいいでしょう。

6. 運動を取り入れよう

実は食物繊維を摂るだけでは便秘解消効果は少なく、便秘の解消には食物繊維(1日20g以上)に加えて水分摂取(1日2L)と有酸素運動(例:ウォーキングを週150分以上)を行うと効果的であるといわれています。

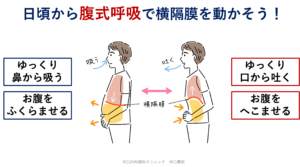

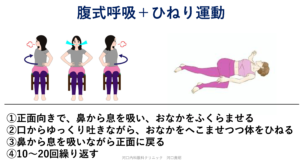

運動には自律神経を整える効果や、便の移動、ねじれ腸の改善、腸の血行改善、ストレスの発散、排便に必要な筋力の向上など様々なメリットがあります。日頃から腹式呼吸で横隔膜を動かすことは腸を動かすのに効果的です。腹筋運動や体幹のひねり運動を行う際にも腹式呼吸を意識しましょう。

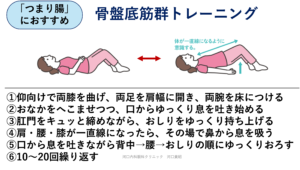

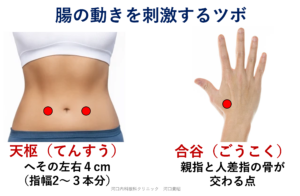

「つまり腸」には仰向けでの腰上げ運動、「ねじれ腸」には腸もみマッサージ、「しまり腸」にはスポーツによるストレス発散、「ゆるみ腸」には「の」の字マッサージや腸の動きを刺激するツボ押し(天枢や合谷など)がおすすめです。

おなかが冷えやすい方は入浴、腹巻き、運動、温かい飲み物(しょうが湯など)を組み合わせますし、山椒や生姜の成分が入った漢方「大建中湯」もおすすめです。

7. 便秘薬は正しく使おう

以上の腸活に取り組んでも解消されない頑固な便秘の場合には便秘薬を使うことになります。

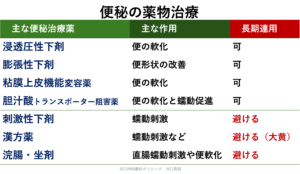

便秘の治療薬は大きく分けて「便を軟らかくする」作用のものと「腸を刺激して動かす」作用のものがあります。

「便を軟らかくする」薬の代表例は酸化マグネシウムで、長期に内服していても大丈夫です。そのほか最近では様々な新薬が登場していて、比較的安全に使用することができます。

「腸を刺激して動かす」薬は刺激性下剤といわれ、センナ(センノシド)や大黄、アロエといった成分が含まれる薬剤が該当します。刺激性下剤を長期間毎日服用するのは極力避けてください。腸を動かして便を押し出すので便秘解消効果は強いのですが、毎日服用していると腸が刺激に対して麻痺してしまい、さらに腸が動かなくなるという悪循環(=ゆるみ腸)になってしまいます。もし刺激性下剤が必要な場合には、どうしても便が出ないときの頓服薬として時々内服する程度にしましょう。

さいごに

便秘は多くの人が悩む問題ですが、日常のちょっとした工夫で改善できるケースもたくさんあります。もし改善しない場合は消化器専門医に相談してみてください。

腸が元気だと心も体も元気になります!さあ、今日から腸活を始めてみましょう!

↓腸活についてもっと知りたい方はこちら↓

ブログ記事:食物だけじゃない!専門医が考える腸活成功の5つのコツ

<出典>

1. 日本消化管学会編集.便通異常症診療ガイドライン2023−慢性便秘症

5. 木下芳一ら.慢性便秘が日本人の健康関連 quality of life および 労働生産性に与える影響の検討.日消誌 2020;117:504―513

記事監修:河口内科眼科クリニック院長/消化器病専門医 河口貴昭 →医師紹介

〇江東区清澄白河駅から徒歩3分の河口内科眼科クリニックでは、健診、内科検診、内視鏡、眼科検診のご予約を随時受け付けています。生活習慣病、胃腸の病気、また鎮静剤使用で苦痛のない胃カメラ・大腸カメラの同日検査、また当日ポリープ切除が可能です。眼鏡処方、コンタクト、その他白内障や緑内障、糖尿病などの一般眼科はもちろん、小児眼科、低濃度アトロピン点眼による近視抑制治療も行っております。

WEB予約

WEB予約